Введение

Землетрясение магнитудой 8,8 произошло 30 июля 2025 около 11:30 по местному времени (2025-07-29 23:24:52.625 UTC) на территории Камчатского полуострова (Координаты: 52.512°N 160.324°E ± 7.5 km. Глубина очага: 35.0 km± 1.8). Это сильнейшее с 1952 года землетрясение (магнитудой 9,0) на территории Камчатского края и Сахалинской области. Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное после землетрясения в Японии в 2011 году, и стоит наравне с землетрясениями в Эквадоре и Колумбии 1906 года и Чилийским землетрясением как шестое по силе землетрясение, когда-либо зарегистрированное.

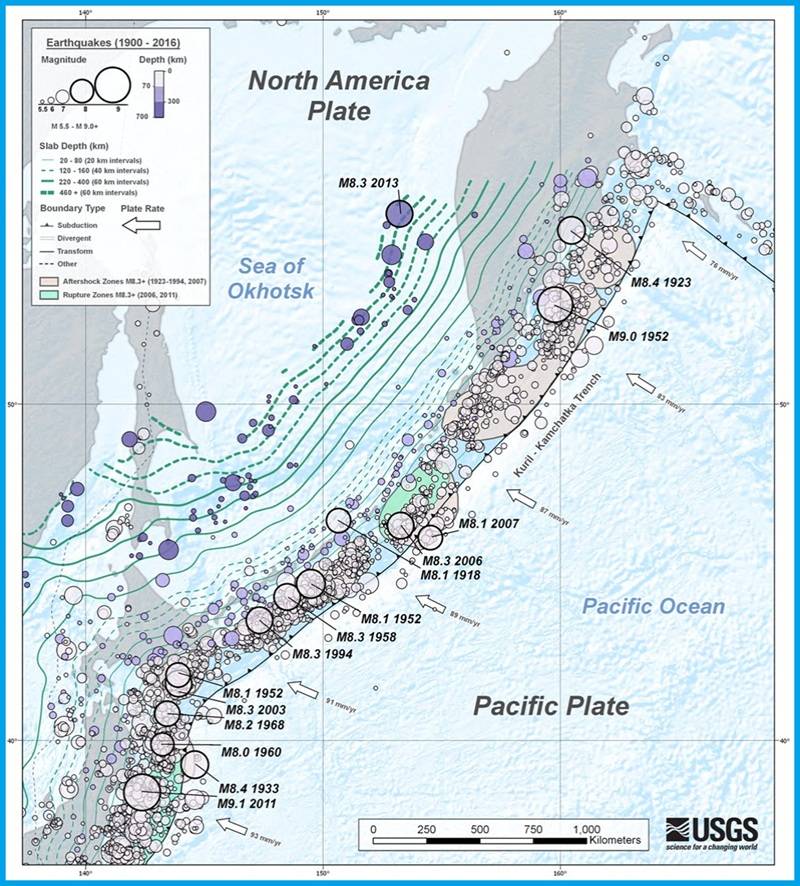

Сейсмотектоника Курило-Камчатской дуги

Курило-Камчатская дуга (Kuril-Kamchatka Arc ) простирается примерно на 2100 км от Хоккайдо (Япония) вдоль Курильских островов и тихоокеанского побережья полуострова Камчатка, заканчиваясь в месте пересечения с Алеутской дугой к югу от Командорских островов (Россия). Курило-Камчатская дуга отмечает область погружения (субдукцию) Тихоокеанской плиты в мантию под Охотскую микроплиту, которая является частью более крупной Североамериканской плиты (North America plate).

Североамериканская плита (North America plate)– тектоническая плита, охватывающая большую часть Северной Америки и Гренландии, Кубу, Багамы, часть Сибири и Исландии. Простирается к востоку от Центрально-Атлантического хребта и к западу от хребта Черского в Восточной Сибири. Плита включает и континентальную, и океаническую кору.

Это погружение (субдукция) Тихоокеанской плиты в мантию под Охотскую микроплиту ответственно за образование цепи Курильских островов, вулканов вдоль всей дуги и глубокого Курило-Камчатского желоба (Kuril-Kamchatka Trench). Относительно неподвижной Североамериканской плиты Тихоокеанская плита движется на северо-запад со скоростью, которая увеличивается от 79 мм/год у северного конца дуги до 83 мм/год у Хоккайдо.

В южной части Курильской дуги косая субдукция (oblique subduction) приводит к разделению землетрясений по напряжениям, направленным как по направлению к желобу (trench-normal thrust earthquakes) (например, Курильское событие магнитудой 7,9 12.03.1995), так и по направлению к желобу со сдвигом (trench-parallel strike-slip earthquakes) (например, Курильское событие магнитудой 6,7 10.16.1994).

Косая субдукция (oblique subduction) – это тип субдукции, при котором погружающаяся океаническая плита движется под углом, отличным от 90 градусов, к краю плиты, на которую она надвигается. В отличие от обычной субдукции, где погружение происходит почти перпендикулярно, при косой субдукции погружающаяся плита скользит вдоль горизонтальной плоскости, что приводит к более сложным тектоническим процессам.

Косая конвергенция тектонических плит (oblique convergence ) – это ситуация, когда две литосферные плиты сталкиваются под углом, а не перпендикулярно друг другу, как при обычной конвергенции. В результате этого процесса происходит образование складчатых горных систем, островных дуг и происходит интенсивная сейсмическая и вулканическая активность.

Эта косая конвергенция (oblique convergence) также обусловливает перемещение Курильской дуги на юго-запад и её столкновение с Японской дугой (Japan Arc). Столкновение, в свою очередь, приводит к поднятию гор Хидака (Hidaka Mountains) и вызывает продольные землетрясения северо-западно-юго-восточной ориентации (northwest-southeast oriented compressional earthquakes) по всему Хоккайдо.

К северу примерно от 44° широты, рядом с островом Уруп, конвергенция становится преимущественно направленной по направлению к желобу. В этом районе поперечные разрезы зоны субдукции выявляют хорошо выраженную зону Вадати-Беньоффа, простирающуюся до глубины 650 км, что подтверждает предположение об относительном возрасте Тихоокеанской плиты, погружающейся на протяжении почти 100 млн лет. По мере приближения дуги к её северному окончанию у побережья Камчатского полуострова характер субдукции вновь меняется из-за вовлечения подводной горы Мэйдзи (Meiji Seamount) и влияния трансформных движений вдоль западной оконечности Алеутской дуги. Угол субдукции уменьшается с 55 до 35 градусов с юга на север, а максимальная глубина сейсмичности уменьшается с ~600 км до ~200 км, что приводит к северо-западному отклонению вулканического фронта.

Крупнейшее землетрясение XX века

Крупнейшим мегасейсмическим землетрясением, произошедшим вдоль Курило – Камчатской дуги в XX веке, стало землетрясение магнитудой 9,0, произошедшее 4 ноября 1952 года. На сегодняшний день это пятое по величине инструментально зарегистрированное землетрясение в истории. За этим землетрясением последовало разрушительное цунами с высотой волны до 12 метров вдоль побережья Парамушира, что нанесло значительный ущерб городу.

Особенности сейсмичности Курило-Камчатская дуги

Курило-Камчатская дуга является одним из самых сейсмически активных регионов мира. Деформация надвигающейся Североамериканской плиты и связанных с ней микроплит порождает неглубокие землетрясения в земной коре, в то время как скольжение на границе зоны субдукции между Тихоокеанской и

Североамериканской плитами порождает межплитные землетрясения (interplate earthquakes), простирающиеся от основания желоба до глубины 40–60 км. Зоны афтершоков крупных исторических землетрясений примыкают друг к другу вдоль простирания дуги, но, как правило, не перекрываются; участки зоны субдукции обычно испытывают землетрясения постоянной мощности с довольно регулярными интервалами повторяемости, хотя продолжительность каталогов сейсмичности, как правило, короче ожидаемого времени повторения крупнейших известных землетрясений в регионе.

Закономерности в сейсмичности вдоль дуги могут выявить сейсмические разрывы — зоны, где в течение аномально длительного периода времени не происходило крупных разрывов. В Курильском регионе, разрыв между островами Симушир (Simushir) и Онекотан (Onekotan), остававшийся неразрушенным сильным землетрясением с 1780 года, стал местом события М8.3 15 ноября 2006 года. Через несколько минут после землетрясения 15 ноября 2006 года афтершоки начали разрывать один или несколько разломов вблизи внешней области поднятия к морю от Курило-Камчатского желоба, рядом с местом главного толчка. 13 января 2007 года, через два месяца после события 2006 года, в этом же регионе произошло сильное (М8.1) нормальное землетрясение. Поскольку событие января 2007 года произошло в зоне афтершоков ноябрьского землетрясения 2006 года, предполагается, что это стало результатом изменений в региональном поле напряжений после более раннего события, несмотря на то, что оно произошло на другом разломе. Предполагаемая связь событий 2006 и 2007 годов делает их одними из крупнейших дублетов землетрясений (earthquake doublets), когда-либо зарегистрированных.

В Курило-Камчатском регионе часто происходят сильные (магнитуда ≥ 7) и сильнейшие (магнитуда ≥ 8) землетрясения. За 114 лет, прошедших с 1900 года, вдоль дуги произошло 133 сильных и 12 сильнейших землетрясений.

Разрушительные цунами от крупных землетрясений

Разрушительные цунами последовали за несколькими крупными межплитными мегавзбросовыми землетрясениями, включая землетрясение на Хоккайдо 25 сентября 2003 года магнитудой 8,3 и землетрясение на Итурупе 6 ноября 1958 года магнитудой 8,4. Камчатское землетрясение 3 февраля 1923 года магнитудой 8,4 вызвало трансокеаническое цунами высотой 8 м. 13 октября 1963 года мегавзбросовое землетрясение магнитудой 8,5 у побережья острова Уруп вызвало сильное цунами в Тихом океане и Охотском море с высотой заплеска волн до 4–5 м.

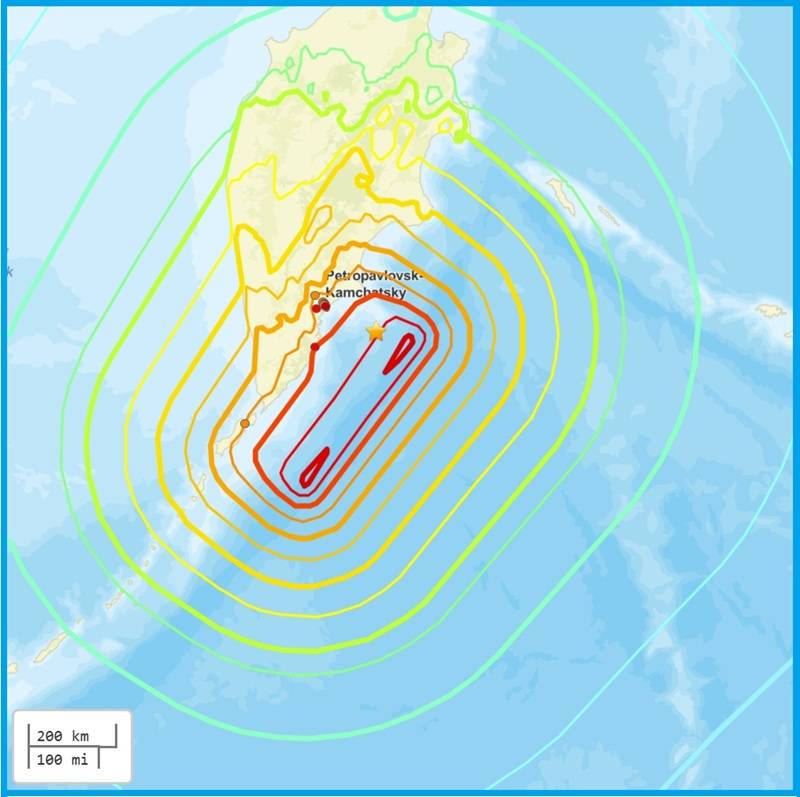

Цунами, инициированное Камчатским землетрясением 30.08.2025.

Камчатское землетрясение 30 июля 2025 года, 11:24 утра (29 июля в 23:24 UTC) магнитудой 8.8 – это шестое по величине землетрясение в истории наблюдений, и крупнейшее землетрясение со времени землетрясения магнитудой 9.0, произошедшего у берегов Японии в 2011 году. Камчатское землетрясение вызвало цунами, опасное как для близлежащих, так и для отдаленных побережий.

Служба PTWC (Pacific Tsunami Warning Center) сначала не знала, что Камчатское землетрясение достаточно сильное, чтобы представлять угрозу цунами для отдаленных побережий. Поэтому изначально уведомила Россию и Японию только о том, что они столкнулись с серьезной опасностью цунами. Но менее чем за час у них накопилось достаточно данных о землетрясениях, чтобы понять, что угроза будет более масштабной. В течение следующих часов PTWC собрала данные об уровне моря с глубоководных и прибрежных датчиков и уточнила свои прогнозы цунами. По мере того, как цунами распространялось по Тихому океану в течение следующих полутора суток, PTWC расширил свои международные рекомендации, включив уведомления о высокой опасности для стран Центральной и Южной Америки и нескольких островных государств Тихого океана. Для Соединенных Штатов PTWC выпустил предупреждение о цунами (1 м или более, рекомендация эвакуации) для Гавайских островов и консультативные сообщения о цунами (0,3–1 м, рекомендация очистить пляж) для Гуама, Северного Марианского архипелага и Американского Самоа. Так же служба наблюдений и предсказаний цунами выпустило предупреждения о цунами для западных Алеутских островов и северной Калифорнии, а также консультативные сообщения о цунами для восточных Алеутских островов, полуострова Аляска, южной Аляски, Британской Колумбии, штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния к югу от Мендосино.

Служба PTWC (Pacific Tsunami Warning Center) сначала не знала, что Камчатское землетрясение достаточно сильное, чтобы представлять угрозу цунами для отдаленных побережий. Поэтому изначально уведомила Россию и Японию только о том, что они столкнулись с серьезной опасностью цунами. Но менее чем за час у них накопилось достаточно данных о землетрясениях, чтобы понять, что угроза будет более масштабной. В течение следующих часов PTWC собрала данные об уровне моря с глубоководных и прибрежных датчиков и уточнила свои прогнозы цунами. По мере того, как цунами распространялось по Тихому океану в течение следующих полутора суток, PTWC расширил свои международные рекомендации, включив уведомления о высокой опасности для стран Центральной и Южной Америки и нескольких островных государств Тихого океана. Для Соединенных Штатов PTWC выпустил предупреждение о цунами (1 м или более, рекомендация эвакуации) для Гавайских островов и консультативные сообщения о цунами (0,3–1 м, рекомендация очистить пляж) для Гуама, Северного Марианского архипелага и Американского Самоа. Так же служба наблюдений и предсказаний цунами выпустило предупреждения о цунами для западных Алеутских островов и северной Калифорнии, а также консультативные сообщения о цунами для восточных Алеутских островов, полуострова Аляска, южной Аляски, Британской Колумбии, штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния к югу от Мендосино.

Как и ожидалось, Россия получила самые большие волны цунами, при этом один из замеров достигал 19 м (более 60 футов). За пределами России самые большие амплитуды волн были зафиксированы на Гавайях 1 – 2 метра. Среди других мест с сопоставимыми значениями амплитуды заплеска были Япония и Чили (1,3 м), северная Калифорния (1,2 м), Галапагосские острова (1,0 м), атолл Мидуэй и Американское Самоа (чуть менее 1 м).

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) создает анимации цунами с помощью того же инструмента, который он использует для определения опасности цунами в режиме реального времени: модели прогнозирования цунами в режиме реального времени RIFT (Real-Time Forecasting of Tsunamis). Модель RIFT принимает информацию о землетрясениях в качестве входных данных и рассчитывает движение волн в Мировом океане, прогнозируя их скорость, длину волны и амплитуду.

Tsunami Forecast Model Animation: Kamchatka, Russia 2025

На анимации можно видеть расстояние между последовательными гребнями волн (длину волны), а цвет указывает их высоту (половину амплитуды). Что ещё важнее, модель показывает, что происходит, когда волны цунами достигают суши, – именно эта информация необходима PTWC для выпуска рекомендаций по цунами для пострадавших береговых линий. Анимация начинается со всех береговых линий, покрытых синими точками. Синий цвет обозначает нормальный уровень моря, но по мере того, как волны цунами достигают берега, цвет меняется, отражая высоту волн, наступающих на берег, и часто эти значения выше, чем значения волн в более глубоких водах у берега. Цветовая схема основана на критериях предупреждения PTWC: сине-зелёный цвет означает отсутствие опасности (менее 30 см или ~1 фута), жёлто-оранжевый — низкую опасность с рекомендацией очистить пляж (от 30 до 100 см или ~1-3 фута), светло-красный — опасность затопления и необходимость эвакуации (от 1 до 3 м или ~3-10 футов), а тёмно-красный — серьёзную опасность, которая может потребовать эвакуации второго уровня (более 3 м или ~10 футов).

К концу 30-часового смоделированного процесса анимация волн цунами, изображение перейдет в “энергетическую карту”, представляющую поверхность с обозначением максимального подъема уровня моря в открытом океане, вызванный цунами. На схеме видно, что кинетическая энергия цунами не была равномерно распределена по океану, а образовала узконаправленный “луч” энергии, в середине которого цунами было гораздо сильнее, чем по обе стороны от “луча”. Эта закономерность в целом коррелирует с воздействием волн цунами на побережье. Обращает внимание то, что береговые линии, находящиеся непосредственно в «луче», подвергаются воздействию более крупных волн, чем те, что находятся по обе стороны от него.

К началу страницы

Главный толчок Камчатского землетрясения 30.07.2025

Главный толчок был такой силы, что его записали сейсмостанции, расположенные на расстояниях от 1.14о до 169.85о. Разрыв камчатского землетрясения стартовал в Авачинском заливе возле Петропавловска-Камчатского и остановился южнее острова Парамушир (Курильские острова, город Северо-Курильск), распространившись на 600 километров. Сейсмическая энергия высвобождается при быстром проскальзывании континентальной (Охотской) плиты относительно океанической (Тихоокеанской). Чем больше при этом смещение друг относительно друга плит, тем больше высвобождается энергии. Во время камчатского землетрясения это высвобождение происходило неравномерно.

На первой относительно слабой стадии в зоне Авачинского залива распространение разрыва сопровождалось смещением плит на 3,5-4 метра. Тогда разрыв распространился на 100 километров за 40 секунд, достигнув 52о северной широты.

По мере распространения разрыва на юго-запад, амплитуда смещения начала резко увеличиваться и через две минуты достигла максимальных значений в 10-15 метров.

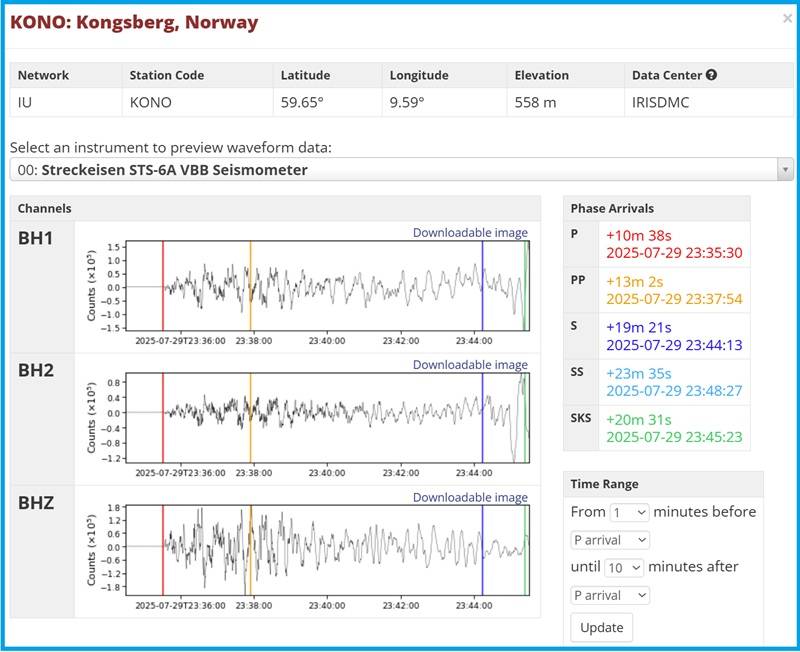

Максимум энергии выделился в районе 50,5о северной широты, в 150 километрах от Северо-Курильска. Дальше разрыв пошел южнее 50о северной широты, с уменьшением амплитуды смещения и остановкой разрыва примерно через четыре минуты после начала. И всё это время из очага землетрясения излучались упругие сейсмические волны. Эти волны проникали вглубь Земли, отражаясь и преломляясь. Выходили на земную поверхность, где и регистрировались сейсмическими станциями. Ниже привожу пример записи упругих колебаний на одной из сейсмических станций Норвегии, удаленной от эпицентра Камчатского землетрясения почти на 60о.

На сейсмограммах отмечены вступления ряда сейсмических волн, на которые “разбилось” основное колебание, попавшее внутрь Земли. Перечислю эти волны: P (первая продольная, объемная волна, преломившаяся в мантии Земли), PP (продольная, объемная волна, преломившаяся в мантии Земли, отразившаяся от дневной поверхности и вновь преломившаяся в мантии Земли – кратная волна), S (первая поперечная, объемная волна, преломившаяся в мантии Земли), SS (поперечная, объемная волна, преломившаяся в мантии Земли, отразившаяся от дневной поверхности и вновь преломившаяся в мантии Земли – кратная волна), SKS (поперечная, объемная волна, проникшая во внешнее ядро как продольная, преломившаяся и вернувшаяся как поперечная на поверхность Земли).

Сейсмические лучи основных фаз для модели AK135 (0 км глубина очага)

На картинке ниже, показаны лучи основных сейсмических волн (в том числе и P, PP, S, SS, SKS)от очага землетрясения, промоделированные для одномерной, референтной модели Земли от поверхности и её центра. Модель получила название AK135.

Скоростная модель AK135. В 1995 году, была впервые представлена скоростная модель AK135 [Kennett, B. L. N., Engdahl, E. R, Buland R., 1995]. Эта модель, обеспечила значительно лучшее приближение для большого количества сейсмических фаз, чем это было для моделей SP6 и IASP91. Различия между моделью AK135 и моделями SP6 и IASP91, в целом, незначительные, кроме, границы Внутреннего ядра Земли. Для этой границы, был уменьшен градиент скорости, что привело к достижению удовлетворительных результатов, для дифференциала годографа РКР фазы. При построении таблиц AK135, использованы экспериментальные годографы от землетрясений, для которых были передопределено положение очагов, с использованием таблиц IASP91. То есть, таблицы AK135, можно рассматривать, как следующую итерацию (после IASP91) расчета теоретических годографов. Скоростная модель AK135, как и модель IASP91, радиально стратифицированная. Теоретические годографы Р – волн, очень близки к таковым, рассчитанным для модели IASP91. Более значимы, отличия для годографа S волн и в частности, для фаз, проникших в ядро Земли.

Особенность камчатского землетрясения

Перечислю некоторые, “бросающиеся в глаза” особенности Камчатского землетрясения.

Выделившаяся энергия Камчатского землетрясения

Вопреки ожиданиям, выделившаяся сейсмическая энергия от столь мощного землетрясения оказалась существенно ниже, чем свойственно землетрясениям подобной магнитуды (М8.8). Очевидно, что сила землетрясения снизилась из-за предварительной разгрузки упругой напряжённости, которая началась в Камчатском регионе с землетрясения М7.4 20 июля 2025 года. После которого, за 10 дней до главного толчка произошло большое количество форшоков, разгрузивших накопившееся упругое напряжение. Благодаря форшокам уменьшилась энергии, высвободившаяся в первые 40 секунд основного разрыва камчатского землетрясения.

Магнитуда и размер очага землетрясения.

Размер очага землетрясения, или, точнее, длина разлома, связан с магнитудой: чем больше магнитуда, тем, как правило, больше длина разлома.

Размер очага (длина разлома) связан с магнитудой, но не является единственным фактором, определяющим силу землетрясения.

Следует отметить, что глубина очага также влияет на то, насколько сильным будет землетрясение в определенном месте.

Взаимосвязь магнитуды и размера очага:

Увеличение магнитуды на 1,0 обычно соответствует увеличению длины разлома примерно в 10 раз.

Однако, эта связь не является линейной, и другие факторы, такие как глубина очага и тип пород, также влияют на распределение энергии.

Например, землетрясение с магнитудой 7.0 может иметь разлом длиной в несколько десятков километров, в то время как землетрясение с магнитудой 8.0 может иметь разлом длиной в сотни километров. А для землетрясения магнитудой 8.8 длина разрыва достигает 1000 км и выше. Для Камчатского же землетрясения 2025 года длина разрыва не превысила 600 километров.

Количество тектонических “зацепов” в области разлома

При обычных землетрясениях происходит разрушение одной, напряжённой тектонической области. Камчатское землетрясение сопровождалось разрушением не менее трех тектонических областей, что для очага землетрясения является уникальным.

Время “подготовки землетрясения.

Очаги камчатских землетрясений 1952 и 2025 годов (пятого и шестого по силе зарегистрированных землетрясений) практически совпадают. Для накопления такого огромное количество энергии в одной очаговой зоне, при относительном смещении тектонических плит с постоянной скоростью около восьми сантиметров в год, требуется более 100 лет. То есть “подготовка” Камчатского землетрясения 2025 года должна была занять более века. Фактически же, повторное землетрясение произошло чуть более чем через 70 лет.

Афтершоки Камчатского землетрясение 30.07.2025.

Разрушительные землетрясения могут произойти в будущем, поэтому помните: «Ложись, укройся и держись».

(Совет)

В районе главного толчка происходит больше землетрясений (так называемых афтершоков), чем обычно. Главный толчок – это самое сильное землетрясение в последовательности (серии землетрясений, связанных друг с другом).

В настоящее время геофизическая наука не может предсказать и точное время, и место землетрясения, включая его афтершоки. Прогнозы афтершоков дают представление о вероятности новых землетрясений в течение определенного периода времени в пострадавшей зоне.

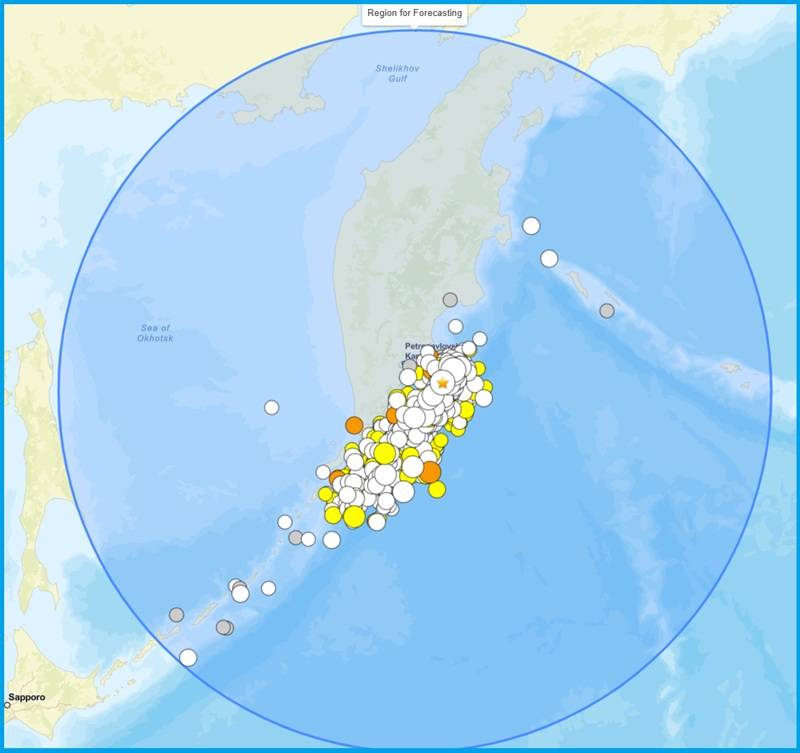

Прогноз афтершоков Геологической службы США

Согласно прогнозу Геологической службы США (USGS), вероятность одного или нескольких афтершоков магнитудой более 5, то есть разрушительных, в течение следующей недели составляет более 99%. В течение следующей недели, вероятно, ожидаются и менее сильные афтершоки магнитудой 3 и выше. Афтершоки магнитудой 3 и выше достаточно сильны, чтобы ощущаться в окрестности главного очага. Количество афтершоков со временем уменьшается, но сильный афтершок может временно увеличить их количество.

О землетрясении и связанных с ним афтершоках

Прогноз относится к району, где уже происходят землетрясения и афтершоки. Прогноз основан на афтершоках, зарегистрированных в Полном каталоге землетрясений ANSS (Comprehensive Earthquake Catalog, ComCat). Прогноз не указывает на увеличение риска афтершоков магнитудой 8 и выше. На момент составления данного прогноза было зафиксировано 597 афтершоков магнитудой 3 и выше, достаточно сильных, чтобы ощущаться поблизости, и 201 афтершок магнитудой 5 и выше, достаточно сильных, чтобы причинить ущерб.

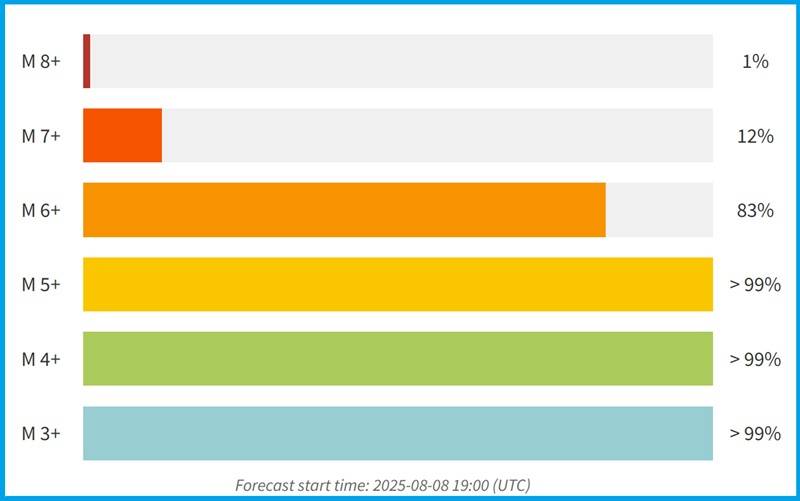

USGS подробный прогноз афтершоков

Геологическая служба США (USGS) оценивает вероятность новых афтершоков в течение следующей недели до 19:00 (UTC) 15 августа 2025 года следующим образом:

– вероятность афтершоков магнитудой 3 и выше в течение следующей недели составляет более 99%, и, скорее всего, их произойдет от 990 до 14 000;

– вероятность афтершоков магнитудой 4 и выше в течение следующей недели составляет более 99%, и, скорее всего, их произойдет от 72 до 1000;

– вероятность афтершоков магнитудой 5 и выше в течение следующей недели составляет более 99%, и наиболее вероятно, что произойдет от 5 до 73 таких толчков;

– вероятность афтершоков магнитудой 6 и выше в течение следующей недели составляет 83%, и наиболее вероятно, что произойдет от 0 до 6 таких толчков.

Вероятность афтершоков магнитудой 7 и выше в течение следующей недели составляет 12%, и наиболее вероятно, что произойдет от 0 до 1 такого толчка;

– вероятность афтершоков магнитудой 8 и выше в течение следующей недели составляет 1%. Такое землетрясение возможно, но с низкой вероятностью.

– вероятность того, что землетрясение М 8.0 станет форшоком более сильного землетрясения (магнитудой 8,8 и выше) в течение следующей недели, составляет 1 к 700 (0,2%). Такое землетрясение возможно, но с низкой вероятностью.

Прогноз меняется со временем, особенно в течение первых 72 часов после главного толчка. Эти изменения происходят по трём причинам:

– обычное уменьшение количества афтершоков с течением времени;

– более сильные афтершоки, провоцирующие более активную сейсмическую активность;

– изменения в моделировании прогнозов в связи с продолжающимся сбором данных.

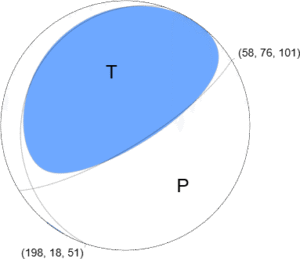

Механизм очага землетрясения (Moment Tensor)

Механизм очага землетрясения (фокальный механизм) является одним из важнейших параметров, характеризующих сейсмическое событие. Фокальный механизм в современной сейсмологии связывается с внезапной подвижкой горных пород, сопровождающейся излучением сейсмических волн по поверхности ослабленной прочности, и отражает одновременно пространственную ориентацию:

– осей главных напряжений;

– возможных плоскостей разрывов;

– подвижек в очаге землетрясения.

Плоскость разлома. Каждая плоскость характеризуется простиранием и углом падения:

– простирание (STK от англ. strike) может варьировать от 0 до 360;

– падение (DIP) от 0 (горизонтальная плоскость) до 90 (вертикальная).

Направление смещения по разлому определяется через угол (RAKE) между простиранием и вектором подвижки (SLIP). Пределы его изменения: от 0 до +/- 180 . Плюс указывает на поднятие висячего крыла разрыва, минус – на его опускание.

Смещение может происходить:

1. По простиранию разломной плоскости (сдвиг). Значение RAKE близко к 0о или 180о (т.е. направление смещения параллельно простиранию плоскости)

2. По падению разломной плоскости (сброс, взброс). Значение RAKE близко к к 90о.

Приведем сведения о механизме очага землетрясения по данным, полученным в Национальном центре информации о землетрясениях Геологической службы США (USGS NEIC) на основе W-phase Moment Tensor (Mww). Землетрясение возникло под действием превалирования напряжений сжатия, ориентированных на юго-восток (AZ=125-139º).

Одна из нодальных плоскостей NP1 простирается на юго-юго-запад (STK=198º) согласно USGS NEIC.

Другая нодальная плоскост NP2 простирается на востоко-северо-восток (STK=58º) согласно USGS NEIC.

Плоскость NP1 залегает более полого (Dip=18º) относительно плоскости NP2 (Dip=76º).

Тип движения по плоскости NP1 (RAKE=51) – надвиг с компонентой левостороннего сдвига, по NP2 (RAKE=101) – взброс.

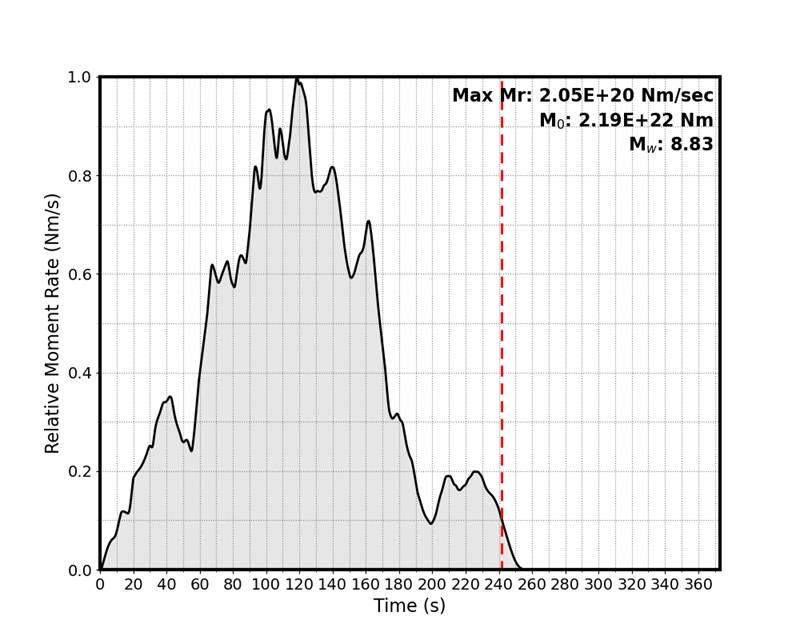

Сейсмический момент по данным USGS NEIC Mo=2.221*10**22 Н*м, Mww=8.83.

Модель Finite Faults (Конечных разломов), применительно к Камчатскому землетрясению 30.08.2025.

Введение в Модель конечных разломов

Землетрясения происходят при внезапном сдвиге по разлому. Хотя землетрясения чаще всего изображаются точками на карте, сдвиг по разлому происходит вдоль дискретных поверхностей разлома, имеющих длину и ширину. Магнитуда землетрясения частично определяется площадью сдвинувшегося разлома и степенью его смещения (амплитудой сдвига). Сейсмический момент, величина, которую сейсмологи используют для описания масштаба землетрясения, представляет собой простое произведение среднего сдвига, площади разлома и модуля сдвига — переменной, связанной с прочностью горных пород в очаге землетрясения. Магнитуда момента (Mw) выводится из сейсмического момента и является наиболее распространенным типом магнитуды, регистрируемой для землетрясений в настоящее время. Размеры разлома (длина и ширина) и величина сдвига значительно варьируются в зависимости от диапазона магнитуд землетрясений. Например, разлом, вызванный землетрясением магнитудой Mw 4, обычно имеет длину около 1 км, землетрясение магнитудой Mw 7 – около 40 км, а землетрясение на Суматре в 2004 году магнитудой Mw 9,1 имело длину разрыва более 1000 км.

Характер толчков, возникающих в различных регионах вокруг места землетрясения, определяется многими факторами, включая величину, скорость и местоположение подвижки. Поскольку толчки, вызванные землетрясением, и, следовательно, их воздействие на людей и инфраструктуру, связаны с размером площади и величиной подвижки в разломе, ограничение истории подвижек (что именно, насколько и когда произошло смещение в течение всего разрыва) землетрясения является важным шагом в работе Национального центра информации о землетрясениях (National Earthquake Information Center, NEIC) по реагированию на землетрясения для улучшения оценок сейсмических толчков в режиме реального времени (ShakeMap) и связанных с ними жертв и потерь (PAGER).

Размеры разлома и амплитуда подвижки вдоль разлома, вызвавшего землетрясение, могут быть представлены в Модели конечного разлома (finite-fault model). Эта модель землетрясения создается с помощью “Инверсии конечного разлома” (finite-fault inversion), которая использует наблюдения за движением земной поверхности во время землетрясения (например, сейсмические формы волн, статические смещения) для оценки места, времени и величины подвижки. Как правило, упрощенная плоскость разлома делится на несколько субразломов, и инверсия оценивает величину подвижки по каждому субразлому.

Получающиеся модели конечного разлома могут быть статическими, то есть мы оцениваем только амплитуды и места подвижки, или кинематическими, то есть мы также оцениваем время подвижки. Кинематические модели позволяют сейсмологам оценить функцию источника землетрясения от времени, или то, как сейсмический момент высвобождался в течение землетрясения, и эти модели требуют геофизических измерений, которые отражают эволюцию землетрясения по мере его возникновения. Как в статических, так и в кинематических моделях сумма моментов, высвобождаемых по каждому субразлому, эквивалентна общему сейсмическому моменту землетрясения M0. Магнитуда землетрясения Mw связана с сейсмическим моментом соотношением: Mw= 2/3 (log10(M0)-9,1).

Анализ Камчатского землетрясения 2005 методом “Конечных разломов”

Обновлённая модель включает наблюдения смещения грунта InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) с Sentinel-1 (European radar imaging satellite constellation), а также улучшенную обработку объёмных волн. Результаты указывают на более пространственно сконцентрированный источник с более высоким максимальным смещением и меньшим смещением вблизи желоба. Длительность разрыва остаётся около 200 секунд. Однако результаты InSAR не помогают ограничить смещение (или его отсутствие) вблизи морского желоба или к югу от полуострова Камчатка.

Обработка данных и инверсия

Были проанализированы 47 телесейсмических широкополосных продольных Р-волн, 23 широкополосных SH-волны и 64 длиннопериодные поверхностные волны, выбранных на основе качества данных и азимутального распределения. Сначала волновые формы преобразуются в смещение путём удаления отклика прибора (instrument response), а затем используются для ограничения истории смещения (slip history) с помощью алгоритма обратной задачи для конечного разлома (finite fault inverse algorithm) (Ji et al., 2002). При моделировании используется:

– гипоцентр, соответствующий или немного скорректированный по сравнению с исходным решением NEIC (местоположение = 52,5° с.ш., 160,3° в.д.; глубина = 37,0 км);

– плоскость разлома, заданную либо быстрым тензором момента W-Phase (rapid W-Phase moment tensor) для решений, близких к реальному времени), либо тензором момента gCMT (для исторических решений).

Результат обработки данных и их инверсии

Результат основан на нодальной плоскости NP1 тензора момента (STK(простирание) = 218,0°; DIP(падение) = 20,0°). Сейсмический момент, высвобождаемый в этой плоскости, составляет 2,2e+22 Н·м (Mw = 8,8) с использованием одномерной модели земной коры, интерполированной из CRUST2.0 (Bassin et al., 2000).

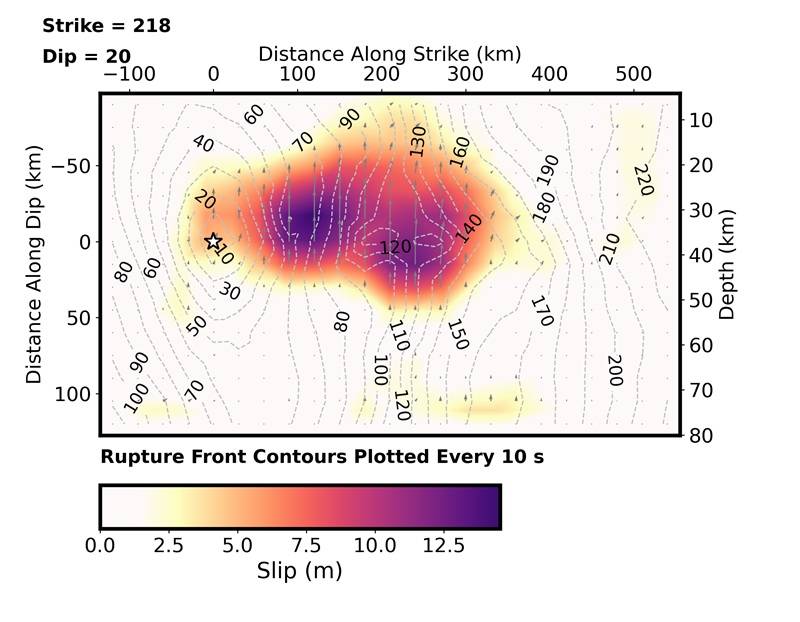

Поперечное сечение распределения подвижек (Cross-section of Slip Distribution)

Поперечное сечение распределения подвижек. Направление простирания указано над каждой плоскостью разлома, а положение гипоцентра обозначено звездочкой. Амплитуда смещения показана цветом, а направление движения висячего бока относительно лежачего (угол наклона) обозначено стрелками. Контуры показывают время начала разрыва в секундах.

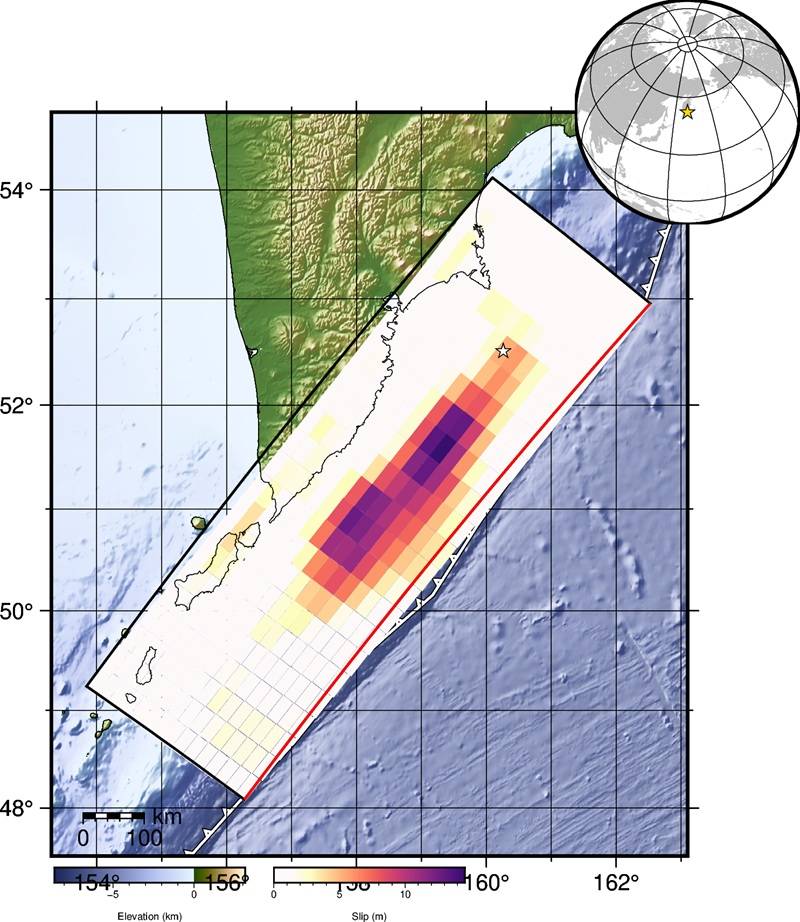

Проекция на поверхность

Проекция распределения смещения на поверхность, наложенная на батиметрию GEBCO. Толстые белые линии обозначают основные границы плит [Bird, 2003]. Серые круги, если они присутствуют, обозначают места расположения афтершоков, размер которых определяется магнитудой.

Функция скорости момента

Функция времени источника, описывающая скорость высвобождения момента с течением времени после возникновения землетрясения относительно пиковой скорости момента (указанной в правом верхнем углу графика). Красная пунктирная линия представляет собой интерпретированное окончание события.

Заключение

После очень сильного Камчатского землетрясения наблюдается большое количество сильных афтершоков. Причина в том, что камчатское землетрясение 30.07.2025 привело к не полному сбросу тектонических напряжений на границе двух плит. Полный сброс (релаксация) накопленного напряжения займет месяцы, в течение которых могут происходить землетрясения с магнитудой выше 7. Активность и магнитуда афтершоков будет со временем снижаться.

Примечательно, что это крупнейшее землетрясение, не приведшее ни к каким жертвам из-за подземных толчков или вызванного ими цунами.

Источники

– M 8.8 – 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake

– Землетрясение на Камчатке (2025)

– Информационное сообщение о сильном землетрясении у восточного побережья Камчатки 29 июля 2025 г.

– Finite Faults